Tel: +43 664 75 16 93 84 || Adresse: Babenbergerstraße 9/18A, 1010 Wien

Tel: +43 664 75 16 93 84

Adresse: Babenbergerstraße 9/18, 1010 Wien

Tel: +43 664 75 16 93 84 || Adresse: Babenbergerstraße 9/18A, 1010 Wien

Tel: +43 664 75 16 93 84

Adresse: Babenbergerstraße 9/18, 1010 Wien

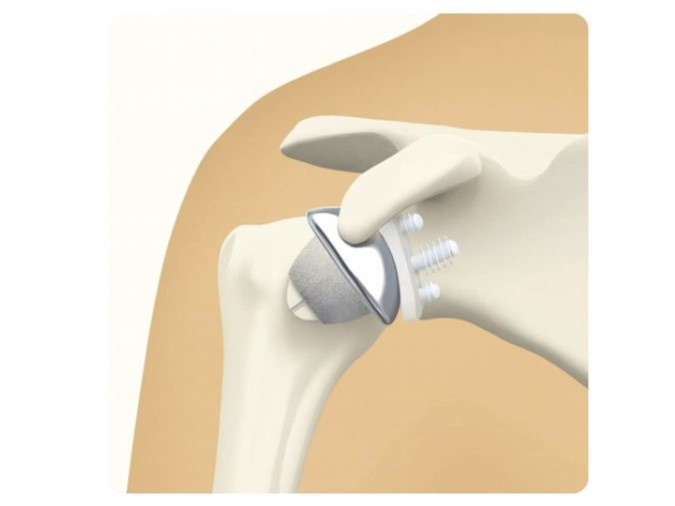

Die Implantation einer Schultergelenkssendoprothese, auch als Schulterprothesenoperation bezeichnet, ist ein häufig durchgeführter orthopädischer Eingriff, der bei fortgeschrittener Schultergelenksarthrose oder anderen degenerativen Gelenkerkrankungen eingesetzt wird. Dabei wird das erkrankte Schultergelenk durch eine künstliche Prothese ersetzt, um Schmerzen zu lindern, die Funktion des Gelenks wiederherzustellen und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Was ist das?

Diese Prothese bildet die natürliche Anatomie des Schultergelenks nach:

Der künstliche Oberarmkopf (Humeruskopf) ersetzt den natürlichen.

Die Gelenkpfanne (Glenoid) wird ebenfalls mit einer künstlichen Pfanne ersetzt (je nach Bedarf).

Wann wird sie verwendet?

Wenn die Muskulatur der Rotatorenmanschette noch intakt ist.

Z. B. bei Arthrose, Humeruskopfnekrose oder Frakturen, wenn die Muskeln und Sehnen gut erhalten sind.

Was ist das?

Hier wird die Anatomie umgedreht:

Das hat aber einen Grund:

Dadurch kann der Deltamuskel die Funktion der zerstörten Rotatorenmanschette übernehmen.

Wann wird sie verwendet?

Als Varianten beide den anatomischen Schulterendoprothesen zuzurechnen.

| Kriterium | Relevanz |

|---|---|

| Zustand der Rotatorenmanschette und des Glenoids | entscheidend |

| Knochenqualität | z. B. bei Osteoporose |

| Alter & Aktivitätsniveau | Ältere Patienten → oft inverse Prothese |

| Grunderkrankung | z. B. Rheuma, Arthrose, Nekrose |

| Voroperationen | z. B. gescheiterte Rekonstruktion oder Vorprothese |

Der Patient wird in Rückenlage oder Halbsitz (Beach-Chair-Position) gelagert.

Es erfolgt die Anästhesie: meist eine Vollnarkose, kombiniert mit einem Plexusblock (Schmerzbetäubung des Arms).

Hautdesinfektion und steriles Abdecken.

Der häufigste Zugang ist der:

Verläuft zwischen dem Deltamuskel (seitlich) und dem großen Brustmuskel (pectoralis major, vorn).

Die Cephalica-Vene, die dazwischen liegt, wird vorsichtig dargestellt und geschont oder verlagert.

Der Zugang ist muskelschonend – Sehnen und Muskeln werden nicht durchtrennt, sondern zur Seite gehalten.

Superiorer Zugang (über das Acromion, mehr bei Revisionen).

Transdeltoidaler Zugang bei speziellen Fällen (z. B. Frakturen, Tumoren).

Die Subscapularissehne (Teil der Rotatorenmanschette, vorne) wird meist abgelöst oder gespalten, um den Zugang zum Gelenk zu ermöglichen.

Der Humeruskopf wird dargestellt, ausgekugelt und entfernt.

Die Gelenkpfanne (Glenoid) wird ggf. aufgefräst und mit einer künstlichen Pfanne versehen (bei Totalprothesen).

Der Humeruskanal wird aufbereitet (gefräst), um Platz für den Prothesenschaft zu schaffen.

Die Prothese (z. B. anatomisch oder invers) wird angepasst und eingebracht – entweder zementfrei (Press-fit) oder mit Knochenzement.

Die Rotatorenmanschette bzw. der Subscapularismuskel wird wieder angenäht.

Gelenk wird auf Beweglichkeit und Stabilität geprüft.

Wunde wird schichtweise verschlossen.

Ein Drainageschlauch wird manchmal eingelegt, um Wundflüssigkeit abzuleiten.

Im Schnitt ca. 1,5 bis 2 Stunden, je nach Prothesenart und Befund.

Arm wird in einer Schlinge ruhiggestellt (Dauer je nach Prothesenart).

Nach der Operation folgt eine gezielte Rehabilitationsphase. Diese ist entscheidend für den langfristigen Erfolg der Schulterprothesenimplantation und die Wiederherstellung der Funktionalität des Gelenks.

Frühmobilisation: Bereits wenige Stunden nach der Operation beginnen Patienten mit Hilfe von Physiotherapeuten, die Schulter zu bewegen, um die Flexibilität zu fördern und Komplikationen wie Thrombosen zu vermeiden. In den ersten Tagen wird mit Pendelbewegungen, Beugen und Strecken des Ellenbogens begonnen.

Physiotherapie: Eine gezielte Physiotherapie ist notwendig, um die Muskulatur rund um die Schulter zu stärken, die Beweglichkeit zu verbessern und die Belastung des Gelenks zu optimieren. Regelmäßige Übungen helfen, die Schulter nach der Operation wieder normal zu bewegen.

Schmerzkontrolle: Schmerzmedikamente werden in den ersten Tagen nach der Operation verabreicht, um die Erholung zu unterstützen und den Patienten so schmerzfrei wie möglich zu halten.

Arthrose ist eine häufige Erkrankung der Gelenke, die vor allem im Alter auftritt, aber auch jüngere Menschen betreffen kann. Sie entsteht, wenn der Knorpel, der die Gelenke schützt, sich mit der Zeit abnutzt oder beschädigt wird. Es gibt verschiedene Faktoren, die das Risiko für Arthrose erhöhen können, darunter:

Arthrose entwickelt sich oft schleichend und ist mit Schmerzen, Steifheit und eingeschränkter Beweglichkeit verbunden. Ein Arzt kann durch Untersuchung und bildgebende Verfahren (z. B. Röntgen) die genaue Ursache feststellen und passende Behandlungsmöglichkeiten anbieten.

Hast du schon eine Diagnose oder bist du gerade auf der Suche nach mehr Informationen zu deinen Symptomen?

Bei Arthrose wird die Knorpelschicht im Schultergelenk dünner und rau. Knochen reiben mehr aneinander → Schmerz, Steife, Reibegeräusche („Knirschen/Klicken“). Das kann langsam über Jahre schlechter werden, oft mit Schüben (guten und schlechten Phasen).

Frühe Phase:

Belastungsabhängige Schmerzen (z. B. Überkopf, hinter den Rücken greifen), gelegentliches Knirschen, nach Ruhe „Anlaufschmerz“. Erste Einschränkung der Beweglichkeit.

Mittlere Phase:

Häufigere Schmerzen, Nachtschmerz (Liegen auf der Schulter wird schwer), Beweglichkeit nimmt messbar ab; Alltagsdinge wie Jacke anziehen oder hohes Regal werden mühsam.

Späte Phase:

Dauerhafter Schmerz, deutliche Steife; der Oberarmkopf kann leicht nach hinten wegrutschen (Subluxation) und die Pfanne baut sich exzentrisch um – das verstärkt die Fehlbelastung. Wichtig: Das passiert nicht bei allen gleich und nicht immer in der gleichen Reihenfolge.

Tempo: sehr unterschiedlich – von langsam über viele Jahre bis schneller bei zusätzlichen Schäden (z. B. große Rotatorenmanschettenrisse). Genau vorhersagen lässt es sich nicht.

Alltag wieder gut machbar: meist nach 6–12 Wochen

Belastbarer & kräftiger: nach 3–6 Monaten

Endzustand/Feinschliff: bis 9–12 (manchmal 18) Monate

Schlinge/Orthese fast durchgehend, nur für Übungen/Waschen ab.

Schmerz: anfangs am stärksten, dann jeden Tag etwas besser.

Bewegung: passiv/geführt, Pendeln, Ellbogen/Hand trainieren.

Schlaf: oft halb sitzend angenehmer.

Nicht: Autofahren, schwer heben, ruckartige Bewegungen.

Besonderheiten

Anatomische Prothese (aTSA): Sehnenschutz! Außenrotation nur begrenzt, keine kräftige Innenrotation (z. B. „hinter den Rücken greifen“ vermeiden).

Inverse Prothese (rTSA): Deltoid übernimmt viel Arbeit. In den ersten Wochen keine Kombination aus nach hinten führen + an den Körper drücken + einwärts drehen (Ausrenk-Risiko).

Schlinge schrittweise reduzieren (meist ab Woche 3/4), zu Hause mehr ohne.

Physio: aktiv-assistive Bewegung, Haltung/Schulterblattkontrolle, leichtes Alltags-Training.

Alltag: Anziehen/Haare waschen wird deutlich leichter.

Rückkehr

Büro/Homeoffice: oft nach 1–3 Wochen möglich (Pausen einplanen).

Autofahren: frühestens 3–6 Wochen, ohne Schlinge, mit sicherer Kontrolle und Notbrems-Fähigkeit.

Schlinge weg.

Aktive Bewegung + Kraftaufbau (Theraband, isometrisch → dynamisch).

Alltag: leichte Hausarbeit, Einkäufe mit moderatem Gewicht. Überkopf länger noch vorsichtig.

Sport (sanft)

Spaziergang, Ergometer, leichtes Gym-Programm ohne Zug/Hantel über Schulterhöhe.

Schwimmen: je nach Beweglichkeit ab ca. 8–12 Wochen (zuerst Brust, Kraul später).

Kraft & Ausdauer steigen, Koordination wird feiner.

Arbeit: leichte körperliche Tätigkeiten oft ab 3–4 Monaten, schwere Tätigkeiten 4–6+ Monate.

Sport: Golf (locker), Tennis (Doppel, locker) häufig 4–6 Monate; keine Wurf-/Kontakt-Sportarten.

Feinschliff: Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer verbessern sich weiter, kleinere Restdefizite bauen sich ab.

Endziel: schmerzärmerer Alltag, gute Schulterfunktion – nicht zwingend „wie mit 20“.

Inverse: Ebenfalls oft 10–15 Jahre und länger. Bei sehr aktiven, jüngeren Menschen ist das Risiko höher, dass früher etwas gemacht werden muss (z. B. Wechsel einzelner Teile).

Alter & Aktivität: Jüngere/kräftige Nutzung = mehr Belastung.

Knochen & Muskeln: Gute Knochenqualität und kräftige Schultermuskeln helfen.

Indikation: Bei defekter Rotatorenmanschette ist die inverse oft die langlebigere Wahl.

OP-Qualität & Implantat-Design: Saubere Positionierung und passende Größe sind wichtig.

Komplikationen: Infektionen, Instabilität oder lockere Komponenten können eine frühere Revision nötig machen.

Reha & Verhalten: Gute Physiotherapie und vernünftiger Umgang verlängern die Lebensdauer.

| Komplikation | Beschreibung |

|---|---|

| Infektion | Früh oder spät; schlimmstenfalls muss Prothese entfernt werden. |

| Luxation (Ausrenkung) | Besonders bei inverser Prothese möglich. |

| Lockerung der Prothese | Kann über Jahre auftreten – evtl. Revisions-OP nötig. |

| Nervenschädigung | Meist vorübergehend (z. B. N. axillaris). |

| Blutergüsse / Hämatome | Normal in den ersten Tagen, meist harmlos. |

| Verklebung / Bewegungseinschränkung | Bei unzureichender Nachbehandlung (z. B. „frozen shoulder“). |

Fraktur während der OP (z. B. Humerus).

Abriss von Sehnen.

Pneumothorax (extrem selten, z. B. durch OP-Nähe zur Lunge).

Allergien gegen Prothesenmaterial (Titan, Chrom, Nickel – eher selten).